Несколько веков назад кошки ловили мышей, а собаки грызли кости под столом. Сегодня у них гипоаллергенные смеси, энтопротеин и мясо из пробирки. Рацион подбирают ветеринары и нутрициологи. Пакеты с кормом приходят по подписке.

За несколько поколений еда для питомцев превратилась в рынок, где конкурируют технологии, диеты и маркетинг. Как питомцы переписали свое меню – и почему миска с кормом может быть зеркалом эпохи?

Назад в прошлое

Тысячи лет кошки сами добывали еду: ловили крыс, мышей и птиц. Люди держали их рядом как охотников за вредителями, но понятия компаньонов или же братьев наших меньших просто не было. Собаки приблизились к человеку чуть раньше: одомашненные волки охраняли стоянки древних людей или помогали пасти скот. За это им давали остатки мяса или кости, о сбалансированном питании речи не шло. Только к средневековью немногие представители знати могли похвастаться парой охотничьих собак, которых балуют кашами.

Все изменилось в Новое время. Идеи просвещения и гуманизма приучили нас любить питомцев. Научная революция способствовала развитию биологии и ранней ветеринарии. Из-за роста городов потребность в охотничьих собаках уменьшилась, но возросла в компаньонах. Новый класс буржуазии вполне мог позволить себе содержать пушистых друзей. При королевских дворах собаки стали признаком статуса: им заказывали особые блюда и писали портреты. В 1789 году английский философ Жереми Бентам напишет одно из первых обоснований ценности жизни животных:

Вопрос не в том, могут ли они рассуждать или говорить, а могут ли они страдать».

Первый корм для собак

Первый корм для собак придумали в Англии почти одновременно с открытием первых приютов. Предприниматель Джеймс Спратт заметил, как моряки выбрасывают за борт сухари, и их доедают бездомные псы. В 1860 году Спратт начал продавать «полноценное питание» для домашних животных: сухари из пшеницы, овощей, свеклы и говяжьей крови. Вскоре компания Спратта открыла филиалы в США и Германии, начала производить корм для других животных, и наконец, заложила основу индустрии которая сейчас оценивается в десятки миллиардов долларов.

В начале XX века американец Фрэнк Беннет придумал добавить лакомства к повседневному корму питомцев. Бисквит Milk-Bone – здоровый перекус на основе пшеничной муки, молока, мясных обрезков, жиров и минеральных добавок. Подчеркивалось, что Milk-Bone укрепляет зубы и кости собак, может использовать как поощрение во время дрессировки. Беннет быстро сколотил состояние.

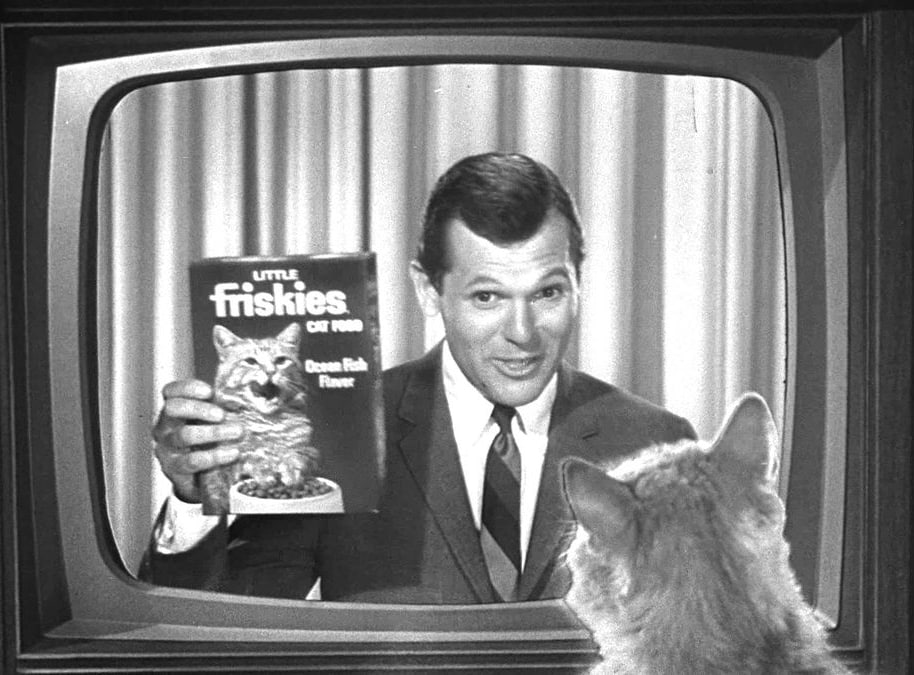

Вскоре появляется и первый влажный корм. Ken-L Ration продавался в жестяных банках, как человеческие консервы. Основой Ken-L было конское мясо. Как раз завершилась Первая мировая, и в США образовался избыток лошадей, которые не нужны ни армии, ни фермерам. Мясо было дешевым, легко консервировалось и перерабатывалось. Кроме того, корм содержал злаки (рис, кукурузу), мясные субпродукты и иногда витамины и минеральные вещества. Жестяная банка Ken-L стала символом новой культуры, где собак больше не кормят объедками, им покупают им особую еду.

И все же индустрия кормов еще была в зачаточном состоянии. Корм, бисквиты и консервы оставались привилегией состоятельных покупателей. Из-за Первой мировой и Великой депрессии ресурсы приходилось перераспределять ресурсы в пользу людей, животных же кормили чем придется. Больше всех страдали коты. Кормы для них уже были изобретены, но массового производства не было. Кот воспринимался охотником, а не другом, и поэтому продолжал ловить мышей и доедать со стола. Настоящее рождение петфуда было впереди – вместе с технологическим взрывом после Второй мировой.

А потом все изменилось…

Экономический бум и послевоенные технологии изменили отношение к домашним животным. Доходы семей выросли, появился средний класс и свободные деньги, которые можно тратить на питомцев.

Все больше людей жили в многоквартирных домах, значит кошки и собаки больше не могли охотиться или кормиться объедками. Необходимые во время войны механизмы консервации продуктов нашли сотни применений в мирной жизни. Фабрики по производству еды для людей было просто перепрофилировать под животных. Питомцы закрепили свое положение членов семьи, появилась психологическая потребность заботиться о них. Вместе с ней вырос и спрос на специализированное питание.

Уже в 1950-х появились первые полнорационные корма с выверенным балансом белков, жиров, витаминов, минералов и клетчатки. Петфуд прошлого поколения был однобоким: углеводы и мясные отходы, без баланса нутриентов. Новый продукт предлагал питательную и удобную в хранении еду для широкой аудитории. Появились первые компании, которые специализировались только на кормах для животных.

На рынок заходили новые бренды вроде Pedigree от Mars, а позже начали подключаться гиганты вроде Nestlé. К концу десятилетия рынок петфуда оценивался в 350 млн долларов, к 1976 году он вырос в четыре раза – до 2,5 млрд долларов.

Начало промышленного производства кормов

Масштабное производство требовало новых правил и строгого контроля качества. Первым звоночком стало массовое заболевания кошек в 70-х. В один день питомцы начали терять зрение и страдать от сердечных заболеваний. Оказалось, что животным не хватает таурина – аминокислоты, необходимой для зрения и здоровья котов. Этот нутриент в избытке содержится в сыром мясе, но разрушается при термообработке на фабриках. ГОСТа у производителей не было, поэтому таурин просто не доходил до мисок.

История вызвала волну недовольства, на фоне чего начала работу Американская государственная ассоциация по контролю над кормами. Она ввела первые стандарты для полнорационного питания, которые до сих пор регулируют рынок.

Менялось само отношение к корму – теперь это не просто еда, а способ поддерживать здоровье животного, продлевать жизнь. Появились первые линейки кормов с учетом возраста, породы и даже хронических заболеваний. На смену консервам и дешевым смесям пришел экструдированный сухой корм. Кроме того, еда питомцев стала частью имиджа. Десятки брендов соревновались за внимание, изобретали новые вкусы и адаптировали рекламные кампании фастфуда: куриные наггетсы для собак, деревенская индейка для кошек.

Эпоха 90-х и 2000-х

В 90-ые в миске питомца оказалось всё: забота, наука и маркетинг. Список ингредиентов стал напоминать меню: индейка, батат, лосось. Питомцы обзавелись диетами и специальными кормами для кастрированных, аллергиков и лежебок. К выбору питания подключили ветеринаров и научных консультантов. На рынке укрепился бренд Hill’s, который еще за 50 лет до этого доказал, что правильное питание питомца может быть формой лечения. Продукты Hill’s выписывали при диабете, ожирении, болезнях почек. Он стал символом новой философии: лечить можно не таблетками, а едой.

Сегодня по этим же принципам работают новые производители — например, CosmoPet, разрабатывающий рецептуры совместно с ветеринарными нутрициологами. Корма адаптированы под чувствительных кошек и направлены на профилактику стресса и ЖК-заболеваний.

Натуральность, этичность, органика – описание корма все больше походило на человеческую еду. При этом производители создавали рацион, который бы «повторял» природные инстинкты. Кошке нужен хищнический корм – с большим содержанием белка. Собаке — разнообразное питание, близкое к диете диких предков. Возникла мода на холистик-корма, сушёные органы, субпродукты и повышенное содержание мяса. На смену мультяшным рисункам на упаковках пришли надписи «Без глютена», Grain free, Human grade.

К 2010-м корм стал сервисом. Питомцы получали еду по подписке, с именной упаковкой и точно рассчитанной дозировкой. Рацион подбирали по персональной анкете: вес, возраст, порода, активность, стерилизация. Состав стал ещё прозрачнее — вплоть до происхождения ингредиентов, процента мяса и наличия пробиотиков. Рынок заполнили нишевые стартапы, которые обещали учесть всё: пищевые привычки, аллергию, настроение и даже возможные риски в будущем. Петфуд-индустрия окончательно слилась с рынком еды для человека — по логике, эстетике и уровню заботы. Проблемы начались, когда собаки-блогеры начали делится «осознанными» диетами в Instagram.

Оказалось, что рацион крупной собаки может оставлять углеродный след, сопоставимый с автомобилем. По данным ученых, кошки и собаки в США потребляют около 30% всего мяса, производимого в стране. Таким образом из-за нагрузки на воду, зерно и энергию животные оставляют углеродный след равный 13,6 машин.

Новейшие виды кормов

В ответ на рынке появились корма с энтопротеином — белком из насекомых. Он питательный, гипоаллергенный и при этом почти не оставляет следа в природе.

CosmoPet — одна из российских компаний, которые первыми адаптировали этот тренд: их линейка включает корма с натуральным составом, повышенной усвояемостью и заботой о пищевой чувствительности. CosmoPet уже представлен на OZON, а подписчики Telegram-канала бренда получают доступ к закрытым скидкам и консультациям с ветеринарами.

На производство килограмма белка из личинок уходит в 15 раз меньше воды, чем на килограмм говядины. Меньше ресурсов, меньше вреда — та же польза. За считанные годы по всему миру появились компании, которые предлагают альтернативный подход к питанию животных. ООН, Евросоюз и десятки стран одобрили использование насекомых в кормах. Согласно прогнозам, к 2030 году мировой рынок кормов из энтопротеина вырастет до 8 млрд долларов.

Корм больше не сводится к утилитарной функции. Он стал способом выстраивать отношения с животным в новом мире — где меняются нормы, материалы, технологии. За миской теперь стоит не быт, а система производства, логистики, дизайна, регуляций. И чем дальше развивается эта система, тем яснее становится: корм — это уже не то, что остаётся, а то, что создаётся.

КОММЕНТАРИИ (0)

, чтобы оставлять комментарии